Exposición de Roberto Rabi González en seminario del Colegio de Abogados de Chile.

El día de hoy, entonces, trataremos un tema que tiene varias particularidades. Intentaré ir haciéndome cargo de cuestiones que me parecen relevantes para la discusión. Se trata de un tema que tiene muchas conexiones y sobre el cual no hay un solo discurso. Me parece que debo ser particularmente cuidadoso en ese sentido, pues si bien es cierto que tengo varios años de experiencia docente, soy fiscal adjunto y me referiré, respetando el marco de la invitación recibida, a una mirada, la del fiscal. Por lo mismo es imprescindible aclarar que lo hago desde una perspectiva no oficial, esto es, mis palabras no representan necesariamente la visión del Ministerio Público.

I. EL PANORAMA ACTUAL

- Introducción

Vamos a partir señalando algunas cuestiones generales sobre el tema que nos convoca que es, como decía antes, “Sociedad, Delito y Proceso Penal”. Toda esta discusión tiene un sentido práctico si la ubicamos en el contexto del estudio de la

reacción social de la colectividad organizada frente al fenómeno delictivo; desde una perspectiva sociológica hablamos de “conducta desviada”. Nos centraremos en dos pilares del análisis social de la conducta desviada, la de quién se aparta de las normas de convivencia de una sociedad organizada; que son, en primer lugar, (1) el conflicto en la medida que somos seres humanos, entramos permanentemente en conflictos, podrán ser más o menos violentos, pero nos acompañan permanentemente. Por otra parte, estos conflictos generan una (2) reacción social, la sociología suele aludir al control social, en cuyo tejido el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal no son más que una, o dos en sentido estricto, de las expresiones que puede mostrar el control social respecto de la conducta desviada. Lo anterior lo destaco porque defenderé una mirada sistémica para enfrentar el tema.

No podemos sino volver, una y otra vez, a la lógica que, tanto el Derecho Penal, con su código, sus normas, su forma de interpretación; como el proceso penal, con su código, sus normas, etc. son componentes de un sistema que, además, contempla otros de tanta o mayor importancia; varios no estrictamente jurídicos, algunos de orden predominantemente sociológico y, sin duda, políticos todos.

Trataré de asumir un enfoque que, si bien es cierto tiende a la generalización, me lleva a lo central: intentar un diagnóstico sobre la situación actual a la que se enfrenta un fiscal del Ministerio Público en su trabajo, para así comentar las posibilidades de mejoramiento.

2. Componentes jurídicos del sistema

Dentro de este sistema el componente jurídico se erige como un subsistema formal, el cual supone, a su vez, dos subsistemas fundamentales: el penal y el procesal penal; que no siempre coexisten armónicamente. Insisto en ello, pues creo que buena parte de una mirada crítica sobre la situación actual, tiene que ver con un montón de complicaciones que se derivan de la falta de avenencia entre el subsistema penal, por una parte, y el subsistema procesal penal, por otra.

No perdamos de vista tampoco, desde la óptica del Derecho Penal, dos cuestiones que en mi opinión son las más fundamentales: la definición de los fines del delito y de la pena como instituciones jurídicas. Tradicionalmente se dice que el delito, como institución medular del Derecho Penal, tiene un objetivo elemental, que es la protección de bienes jurídicos. A su vez, la pena como reacción del Estado frente a la conducta desviada (en rigor frente a aquellas conductas que más fuertemente afectan la convivencia social), persigue una serie de finalidades respecto de las cuales hoy, las diversas tendencias o escuelas, formulan distinciones y categorizaciones intentando fundar seriamente una finalidad o varias, concurrentes o excluyentes; de manera que se hace difícil asumir que la pena tenga una finalidad universal e incuestionable; un norte que todos tengamos que entender como asentado e indiscutible, sobre aquello para lo cual la pena sirve o se emplea. Sigue primando, en todo caso, la distinción entre teorías absolutas -minoritarias por cierto- que buscan en la pena únicamente una retribución, como única forma de materializar ideales de justicia; y las relativas, que, en sus diversas modalidades, persiguen asociar el establecimiento y aplicación de las penas a efectos determinados en la sociedad, sea a nivel individual o colectivo.

Por otra parte, tenemos el subsistema procesal penal. Desde el punto de vista que habíamos planteado, interesa esquematizar distinguiendo algunas cuestiones respecto a la estructura del proceso penal y, más adelante, sobre los roles de sus operadores. El Derecho Procesal Penal se expresa en un conjunto de normas de Derecho Público, que se nos ofrecen como un medio, en apariencia idóneo, para solucionar conflictos. En ese trabajo, insistamos hasta la majadería, tienen incidencia también las normas penales sustantivas. En la construcción elemental del proceso penal, distinguimos una etapa de investigación, luego una etapa de juzgamiento que se expresa en una sentencia y, eventualmente, una etapa de cumplimiento en que encontramos una de las grandes deudas de nuestro sistema. Una deuda gigantesca, grosera, inadmisible.

3. Presente del subsistema penal sustantivo

Una mirada panorámica de la situación actual, nos muestra un sistema penal que no es una invención local, sino que obedece a nuestra tradición histórica, dentro de la cual podemos categorizarlo como uno de raigambre europeo – continental, con influencia predominantemente alemana, belga y española; que se expresa básicamente en un código, el Código Penal chileno de 1874, que, desde el momento en que entró en vigencia hasta hoy, ha sufrido una serie de modificaciones, una explosión de leyes penales complementarias, muchas de difícil justificación y ubicación en el subsistema.

Nuestra legislación penal sustantiva ha llegado a ser lo que es tras una intensa labor legislativa (1) parcial; recién hace algunos años que se habla de la posibilidad de modificar íntegramente el catálogo de delitos y penas a través de un nuevo Código Penal, que exprese las necesidades y valoraciones de la sociedad del siglo XXI. En cambio, lo que tenemos es resultado de un conjunto de modificaciones, algunas de gran entidad, otras más bien marginales.

Por otra parte, son modificaciones que han sido (2) reactivas, esto es, rara vez en nuestra tradición la iniciativa y producción legislativa obedece a un proceso de ponderación de las necesidades sociales, operando en base de consensos y, sobre todo, en el marco de una labor científica que nos lleve, primero, a elaborar una propuesta que se evalúe antes de promulgarse y a la cual después, con posterioridad a su vigencia, se le haga un seguimiento tendiente a evaluar qué tan efectiva y qué tan necesaria fue dicha innovación en la legislación penal. Lo que hemos sufrido son reacciones legislativas a escenarios sociales, algunas veces muy particulares y carentes de trascendencia, que, sin embargo, han sido percibidos por la comunidad como una razón para legislar.

Por otra parte, las mutaciones de la legislación penal, además de ser parciales y reactivas, están en general (3) desvinculadas del resto de la evolución sistemática del derecho chileno. O sea, en momentos en que la dirección en que parece girar la legislación civil y de derecho público en general, tiende a ser más liberal, nos sorprenden algunas modificaciones al Código Penal particularmente conservadoras; o viceversa. En definitiva no ha existido sintonía entre la evolución

del derecho propiamente tal, como un todo, y las sucesivas modificaciones que han sufrido nuestro Código Penal y las leyes penales especiales.

Finalmente, estas modificaciones (4) se centran predominantemente, en la forma de la conducta desviada, prestando escasa o mínima atención a los sujetos de la regulación, particularmente al sujeto activo. No existe interés relevante por entender qué rol cumple el infractor de la ley penal a la hora de fundar una modificación a la ley punitiva. Se trata de una visión que, pese a que dentro de la academia y del conjunto de instituciones que se encargan del desarrollo de las cuestiones penales, es conocida, creo que por una cuestión de carácter eminentemente político, no se cuestiona. Es más, se le da muy poca importancia a tal falta de consistencia.

¿A qué voy? A que no hay estudios sobre el comportamiento criminal que hayan fundado las legislaciones que han ido sucesivamente complementando la codificación penal original.

Considerando tal panorama, ¿con qué nos encontramos hoy? Con un sistema de parches. Suena duro, pero eso es lo que tenemos en materia penal sustantiva. Un sistema de parches, en el cual coexisten un régimen aplicable a los adultos y otro a los adolescentes, que ha terminado generando una realidad que no me atrevería a calificar de otra manera que desmotivante. Me tomo la libertad de dar cuenta de mi experiencia, que me ha permitido constatar algunas anomalías previsibles, en el esquema de interacción de las legislaciones penales aplicables los adolescentes y a los adultos: hace unos días un plan de intervención individual aplicable a un adolescente infractor, señalaba que el mismo tenía un magnífico pronóstico de rehabilitación en el contexto del cumplimiento de una sanción de libertad asistida especial de un año. El problema es que el adolescente en cuestión venía con grilletes, pues estaba en ese momento ingresando a cumplir una pena de cinco años y un día en el C.C.P. de Colina II.

Esa, y muchas otras situaciones similares, nos permiten constatar la total falta de visión sobre el tratamiento y rehabilitación del adolescente infractor y el tránsito al

régimen aplicable a los adultos, en su caso. Me atrevo a decir que se trata de una de las cuestiones a las que se debería prestar más atención en la actualidad.

4. Presente del subsistema procesal penal

Por otra parte, el otro subsistema que actúa como pilar del conjunto, es el procesal penal, que ha tenido una evolución paralela, un poco posterior, pero marcada por hitos diferentes y un horizonte actual tremendamente distinto.

El sistema procesal penal chileno surge, originalmente, de la normativa europeo – continental, fundado sobre todo en la legislación española. Aterrizó con la forma de un código, el Código de Procedimiento Penal de 1906, que establecía lo que, por muchos eufemismos que se hayan empleado para referirse a él durante su vigencia, era un sistema eminentemente inquisitivo, en que distinguíamos una etapa de sumario y otra de plenario y, además, una serie de procedimientos especiales de lata regulación. Esto hasta fines del siglo XX, época en que se produjo un quiebre (que en el subsistema penal sustantivo nunca se ha dado). Un cambio decisivo y renovador que supuso la transformación de las bases y la cultura del proceso penal en Chile. Una modificación integral del subsistema.

Este cambio, ya sabrán, consistió en la adopción de un sistema acusatorio, que importó, en primer lugar, la entrada en vigencia de un nuevo cuerpo normativo básico: el Código Procesal Penal. Se trata de un fenómeno que comenzó a surtir sus efectos ya en el presente siglo, en la medida que el Código iba entrando en vigor de manera sucesiva en las diversas regiones del territorio nacional. Un hito asociado fue la creación del Ministerio Público, hoy Fiscalía de Chile, institución a la que pertenezco desde el año 2004. Un paso fundamental al que debemos prestar atención considerando que me referiré más adelante a una mirada del sistema que es, precisamente, la del fiscal. La lógica renovada, supone la intervención de un organismo nuevo, que antes alguna vez se proyectó, pero sin mucho entusiasmo, pues se pospuso su implementación bajo el imperio del procedimiento anterior, quedando en definitiva postergada y abandonada. La institución del fiscal tiene importancia protagónica dentro de las dos primeras etapas a las que me referí

anteriormente, en la investigación, primero, pues la encabeza; y en el juzgamiento y resolución luego, ejerciendo la acción penal. Incluso, y esto es parte del diagnóstico que sorprende, la figura del fiscal aparece sin justificación legal formal en audiencias de la etapa de cumplimiento.

La estructura de funcionamiento de este subsistema, distingue también en la actualidad un sistema procesal penal aplicable a los adolescentes y otro aplicable a los adultos; y un debate abierto respecto de un montón de cuestiones, empezando por las más básicas de procedimiento, por ejemplo, cuando se investigan y/o juzgan adolescentes y adultos en un mismo caso. Es habitual, por ejemplo, que en una audiencia de preparación de juicio oral sobre la base de una acusación presentada, se discuta si se continuará la tramitación respecto de los adolescentes, en el caso en que no se hayan solicitado sanciones totalmente privativas de libertad, de acuerdo a las normas de del juicio ordinario, junto con los adultos o, por así decirlo, se desarmará para el fiscal el trabajo de persecución penal en sede judicial; restringiendo el juicio ante un tribunal oral para los adultos y entregando el de los adolescentes al conocimiento de un Juzgado de Garantía (con arreglo a las normas del procedimiento simplificado). La jurisprudencia respecto de este punto ha sido errática, insinuando algún criterio predominante; pero todavía el terreno no es firme, todavía causan sorpresa ciertas resoluciones y, sobre todo, ciertas situaciones de hecho.

5. Interacción y lógica de sistemas formales

En suma, en el subsistema formal (jurídico), componente central del sistema interdisciplinario a través del cual una sociedad pretende dar una respuesta adecuada al problema de la conducta desviada, especialmente de aquellas expresiones que son más fuertemente contrarias a la convivencia social, operan distintos órganos del Estado con roles específicos, que suponen ciertos principios fundamentales, definidos en la Constitución. E ahí la maquinaria, los insumos y el manual de instrucciones.

El ideal es que el sistema penal sustantivo y el procesal penal, interactúen de manera armónica y sin que se confunda el sentido profundo de cada uno. Uno de los ejemplos más claros de confusión –hay cientos- es el entender como castigo -y por lo mismo hipotéticamente destinada a materializar los fines de la pena- la aplicación de medidas cautelares, como la prisión preventiva, que son instituciones procesales que tienen un rol fundamental muy distinto dentro del procedimiento.

Por otra parte, el sistema procesal penal supone el funcionamiento de ciertas instituciones (tribunales, Defensoría, Ministerio Público) sobre la base de lo que conocemos como lógica de rol. Esto es de la esencia del sistema, a pesar de que no está escrito en ninguna parte, pues al entregar el Estado al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal y la tarea de desarrollar la persecución penal y proteger a las víctimas, se declara, como es evidente, que debe asumir un rol, esto es, que su trabajo, pese a que debe ser objetivo, no puede ser neutro; supone una ubicación y la misión de llevar el péndulo hacia un punto de equilibrio, en la medida que en el otro extremo se instala la Defensoría Penal Pública, que también tiene un rol; y, además, en el centro se ubica el juez, encargado de las resoluciones y de velar por las garantías de todas las personas; sin olvidar que, además, es el encargado ejercicio de la jurisdicción en sentido amplio, lo que no es menor.

En definitiva, la lógica de rol a que me refiero supone que, pese a que no existe ningún lugar en que se describa con detalle la estrategia de actuación a la cual la institución de la que se trate debiera ser fiel, una visión sistemática requiere que tales definiciones, además de cada detalle de actuación cotidiana, se inspiren en el rol de cada órgano.

La coordinación que puede haber entre las instituciones del Estado que participan de la cuestión relativa al proceso penal, no puede ser íntegra; necesariamente está teñida de esta lógica. Dicho con un ejemplo, no puede ser que el Ministerio Público se ponga de acuerdo con las defensas para decidir en qué casos se va a ejercer una persecución penal más intensiva y en qué casos no. Es evidente que los acuerdos que pueden tener lugar entre la Defensoría, la Fiscalía y los tribunales están estrictamente ceñidos al ámbito de acuerdos interinstitucionales, relativos a

presentación de escritos, modalidades de comparecencia, etc.; o a negociaciones enmarcadas en las particularidades de un caso, en que defensor y fiscal negocian lo que la normativa procesal penal permite. Pero más allá de eso, no puede haber una estrategia conjunta de los órganos que participan dentro del sistema, para hacerse cargo del problema de fondo, que es, ya lo decíamos antes, el problema de la conducta desviada.

Pero sí existe un objetivo transversal, indispensable característica de un sistema que se respeta a sí mismo, que opera con un mínimo de seriedad. Tal es el respeto de las garantías fundamentales de las personas.

Todas las personas que participan y trabajan en el sistema, denominados genéricamente “operadores”, y las instituciones mismas, deben tener siempre como primera mirada tal filtro primordial: el del respeto de los Derechos Humanos. Esa mirada, pese a que no aparece tan evidente para las masas, resulta plenamente exigible de todos y cada uno de los operadores, sobre todo de los Juzgados de Garantía -su mismo nombre lo dice- y de la Defensoría.

Pero no es una visión que, a mi juicio, faltando mucho en el desarrollo de este debate, se reclame habitualmente de la labor de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía no sufre hoy presiones sociales intensas que la lleven a cuestionarse problemas de garantías fundamentales. La afectan presiones sociales que reclaman que se convierta en el organismo que, de un modo protagónico, se avoque a poner las cosas en su lugar en materia de conflictividad social, respecto de la criminalidad común y la especial; a cualquier costo. Esto me lleva ya a la parte medular de esta exposición; la mirada de los intervinientes, particularmente la mirada del Ministerio Público, especialmente de los fiscales.

II. LA MIRADA DE LOS INTERVINIENTES, EL FISCAL

- Introducción

Partamos nuevamente por algunas precisiones de orden conceptual. Se habla genéricamente de “intervinientes” para referirse a aquellas personas que comparecen físicamente a las audiencias. El Código Procesal Penal hace una diferencia clara de nomenclatura a la hora de efectuar la regulación de los intervinientes y al referirse a los sujetos procesales. Con una mirada distinta, tendiente a formular un desarrollo normativo más extenso, hace referencia en el libro primero título IV tanto al tribunal, como al Ministerio Público, la policía, el imputado, la defensa, la víctima y el querellante; como sujetos procesales.

Entiendo, desde esa perspectiva, que hoy estamos hablando, más que de la mirada de los intervinientes, de la de los sujetos procesales, en la medida en que el tribunal está presente también hoy día a través de la exposición que nos hará más adelante una jueza de garantía.

Para exponer lo que podríamos denominar una visión panorámica de la situación actual, es fundamental reconocer la incidencia que en el trabajo de las instituciones tiene la lógica de roles, por una parte, y las posibilidades de coordinación y planificación, por otra. Así, para asumir el punto de vista del sujeto procesal Ministerio Público, una primera cuestión fundamental es identificar los ámbitos de acción en que opera inspirado por la lógica del rol, distinguiéndolos de aquellos en que puede actuar sujeto a lógicas de coordinación y de planificación. Esto es evidente si nos fijamos en las policías, respecto de las cuales no puede sino primar una lógica de coordinación y planificación. Por otro lado, predomina una lógica de rol cuando nos referimos a nuestra actividad ante los tribunales y frente a la Defensoría (particularmente a la Defensoría Penal Pública). Y digo predomina porque existen también ámbitos de coordinación interinstitucional.

Todo esto se traduce, como había dicho antes y quiero repetirlo, en una interacción dentro de un sistema dinámico y abierto. Dinámico, en la medida que va permanentemente mutando, y abierto, en cuanto existen elementos que van integrando el sistema y que no estaban presentes antes; mientras otros lo van

abandonando. Por ejemplo, la entrada de vigencia de la ley 20.084, que estableció un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, supuso la participación, incluso dentro de las audiencias, de personas que antes no intervenían, todos aquellos profesionales, particularmente sicólogos y asistentes sociales, que se encargan tanto del control de las medidas cautelares, por una parte, como de la vigilancia del cumplimiento de las sanciones aplicables a los adolescentes, por otra. Son elementos como esos los que se van incorporando a un sistema generado a partir de ciertos componentes originales. Cabe preguntarse, entonces, de qué manera estas lógicas se manifiestan y determinan el funcionamiento diario del sistema y su proyección.

Los intervinientes tenemos claras tales definiciones fundamentales, pero para la opinión pública, el orden y lógica del sistema no son tesoros que valga la pena defender aguerridamente, más bien se imponen presiones sociales que inciden derechamente en una legislación más dura, habitualmente inspirada en casos puntuales, que, por muy conmovedores que sean, no dejan de ser particulares. Nos estamos alejando de criterios científicos que podrían proporcionar soluciones con, a lo menos, pretensión de efectividad e integralidad.

En suma, sea que se opere sobre la base de una apreciación eminentemente científica, o sobre la base de una aproximación de sentido común, existen siempre definiciones que en el fondo son políticas, al analizar cómo se produce el desenvolvimiento de cada uno de los sujetos procesales a los que me refería.

Vamos, entonces, a la mirada de la Fiscalía, el rol del fiscal.

2. Misión del fiscal

El fiscal, entonces, participa inmerso en el funcionamiento de un sistema compuesto por una serie de normas, subsistemas formales, dentro de los cuales los principales son el sistema penal y esta novedad cultural entusiasta que es la legislación procesal penal. Existen también otros elementos, otras normas, y componentes no jurídicos. En ese entorno, las finalidades concretas y específicas de su desempeño,

que están definidas por la Constitución y Ley Orgánica, son fundamentalmente la persecución penal y la protección de víctimas y testigos. Esos y no otros son nuestros objetivos como institución; y nunca, pase lo que pase y sea cual sea el enfoque que se le dé a lo que la fiscalía está haciendo, pueden perderse de vista.

Así, en el cumplimiento de nuestro mandato constitucional dirigido hacia esas finalidades, interactuamos tanto con auxiliares; las policías, por ejemplo, son auxiliares del trabajo del Ministerio Público; como con otros operadores, sujetos procesales como ya dijimos: tribunales, Defensoría, etc. Además estamos en permanente comunicación con los destinatarios finales del sistema, a quienes, empleando una terminología económica, podríamos llamar los usuarios del sistema; básicamente las víctimas o las personas que frente a un problema de relevancia penal que los ha afectado, buscan que sea el Estado quién les dé una solución.

3. Entorno actual del trabajo del fiscal en Chile

¿Cómo caracterizamos el momento que vivimos actualmente?

A mi juicio es un momento crucial, el transcurso del tiempo no ha sido muy extenso desde que entró en vigencia uno de los principales subsistemas –el procesal penal- como para la magnitud del cambio que ha sufrido la apreciación de la opinión pública sobre manera cómo está funcionando. Tanto el sistema en general como el Ministerio Público en particular. Es como si se tratara de un automóvil al que se le ha cambiado el motor y quienes circulan en él comienzan, sin entender mucho el cambio mecánico, elogiando la transformación, felices y asumiendo que funcionará mejor, para, solo un par de kilómetros más adelante, decir que el auto marcha pésimo; que no sirve.

Me explico, aún no hemos completado 20 años de funcionamiento; la reforma comienza a aplicarse masivamente el año 2005, cuando comienza a operar en Santiago, y ya se han hecho transformaciones y ajustes que revelan cierta incomodidad y expectativas frustradas. Así, hemos constatado como las instituciones del sistema han sido objeto de juicios críticos absolutamente radicales.

Lo que ha pasado en tan poco tiempo, es síntoma de que lo que estamos viviendo en un momento crucial, va a tener una incidencia determinante en la suerte del sistema completo.

Dicho en términos muy simples, si el sistema se funde ya no podemos esperar otra cosa que hacernos cargo de un dilema agonal, cuestionándonos incluso la permanencia del sistema acusatorio. O sea, puede decirse que el sistema está funcionando deficientemente porque no satisface las expectativas sociales, pero tendremos que convenir que, para quienes así lo estimen, no existen soluciones cosméticas, por tratarse de un problema estructural.

Pero, ¿por qué afirmar que el sistema defraudó las expectativas sociales? Me gustaría para esto mostrar estadísticas sobre delitos, luego lo que se ha difundido en materia de estudios sobre sensación de inseguridad, y, en tercer lugar, la visión de las personas, es decir, una visión externa al sistema. No se puede dejar de poner la atención en lo que es el sentido definitivo de nuestro trabajo; en un sistema en que intervienen muchos elementos y que busca fundamentalmente dar una solución a un problema que es el comportamiento desviado. Siendo así, lo más importante de todo es tener información oportuna y confiable sobre lo que es nuestro norte. Podrá decirse que las cifras que se manejan en general en Chile podrían ser un poco sesgadas, que falta información, que no se ha efectuado el trabajo de investigación, sobre todo en materia de criminología, que caracteriza a los países desarrollados. Pero, algo se puede sacar en limpio al verificar la información que nos entregan los distintos centros de investigación, en que diversos profesionales se hacen cargo, por lo menos, de buscar una propuesta de marco conceptual.

En general, la información disponible nos dice, en términos muy gruesos, que la conducta desviada -los hechos delictuales- han tenido un comportamiento estable en los últimos años, con una leve tendencia al descenso.

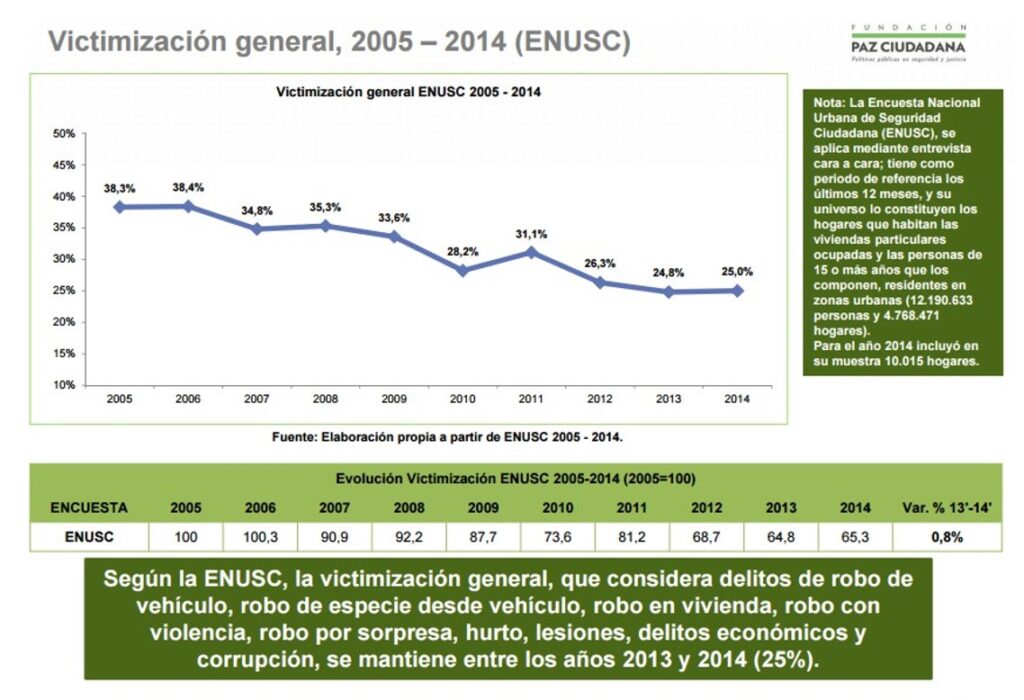

Cuadro N°1

Esto no es menor y supone considerar cifras, que, si bien en sí no dicen mucho, permiten arriesgar conclusiones si se toma en cuenta el desarrollo económico, social y cultural del país. Lo hitos históricos que de alguna manera pueden, o no, haber influido en las cifras. Suele emplearse la noción de delitos de mayor connotación social para efectos de realizar un seguimiento. En el Cuadro N°1 encontramos cifras sobre victimización que reflejan lo que consideramos la contracara aproximada de los robos de vehículos, robos con violencia, robos en viviendas, robos con violencia, robos por sorpresa, hurtos, lesiones, delitos económicos y de corrupción.

La evolución que la tabla sugiere insinúa cierta estabilidad, lo que no creo que sea una mala noticia. Imaginar una sociedad en la cual no exista el delito es una ilusión absurda. Si asumimos que lo que esta información nos entrega tiene un correlato real, cualquier visión alarmista no puede sino entenderse como una exageración.

Para ilustrar esta idea les cuento una experiencia. Hace un mes estuve en Argentina, entorno en que uno puede darse cuenta, por ejemplo, de cómo el

problema de la violencia de género no tiene nada que ver con lo que vivimos acá. Y menciono el caso de Argentina, y no el de Honduras ni el de Guatemala, porque parece una realidad más cercana a la nuestra. Durante el año 2014, 277 mujeres fallecieron en tal contexto en el país vecino. Acá contamos los femicidios, una realidad terrible e inaceptable, pero con cifras que año tras año han sido relativamente estables y propias de la idiosincrasia de un país tranquilo. No podemos compararnos con México, con Rusia o con Estados Unidos; mucho menos con Noruega o Suecia.

Sin embargo, no parece una idea extraviada preguntarse qué tan distinta es nuestra sociedad de la argentina, para que hablemos de que, mientras la media de los últimos años es de unos 40 a 50 femicidios al año en Chile; en el vecino país, que tiene un poco más del doble nuestra población, la tasa de estos delitos sea seis a siete veces mayor. Eso algo nos sugiere. En Argentina, recientemente, sólo en una semana se produjeron diez femicidios. Si pretendemos ser serios, debemos observar detenidamente tales datos crudos, para buscar, a su vez, respuestas honestas.

Entonces, en general, la masa de los delitos se ha mantenido estable. Existen varias fuentes relativamente confiables en que uno puede consultar esta información. Yo me quedo con los datos de la fundación Paz Ciudadana, que parece ser la que hace más esfuerzos para entregarnos cifras menos controvertibles, pero evidentemente también tenemos las del propio Ministerio Público, las del Poder Judicial, etc.

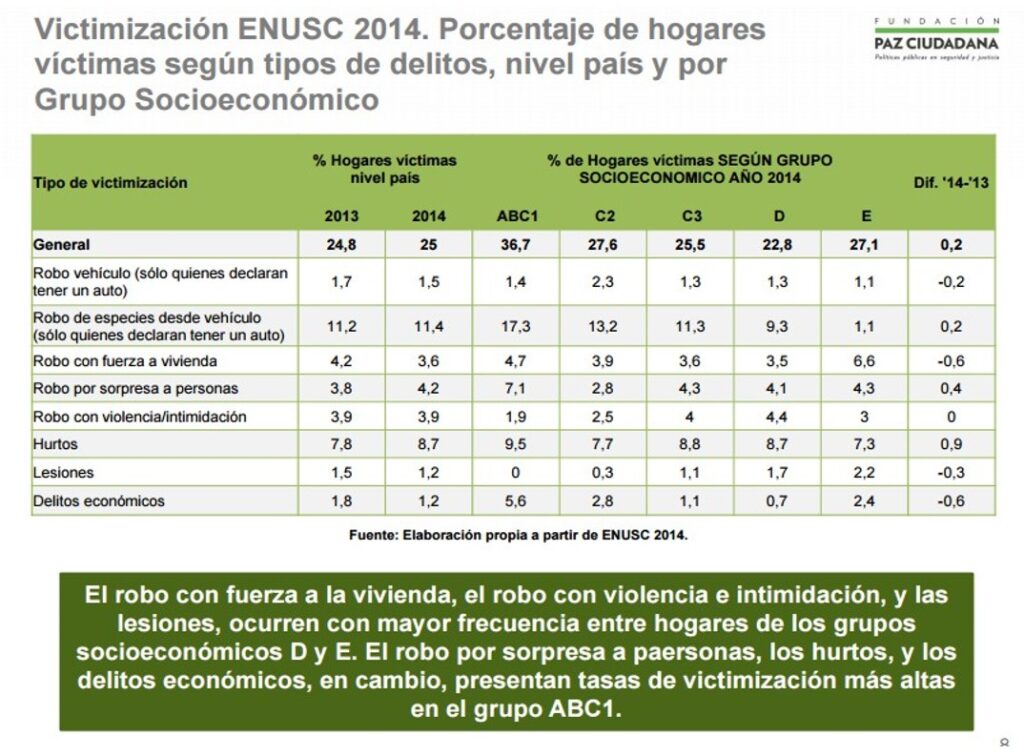

Cuadro N°2

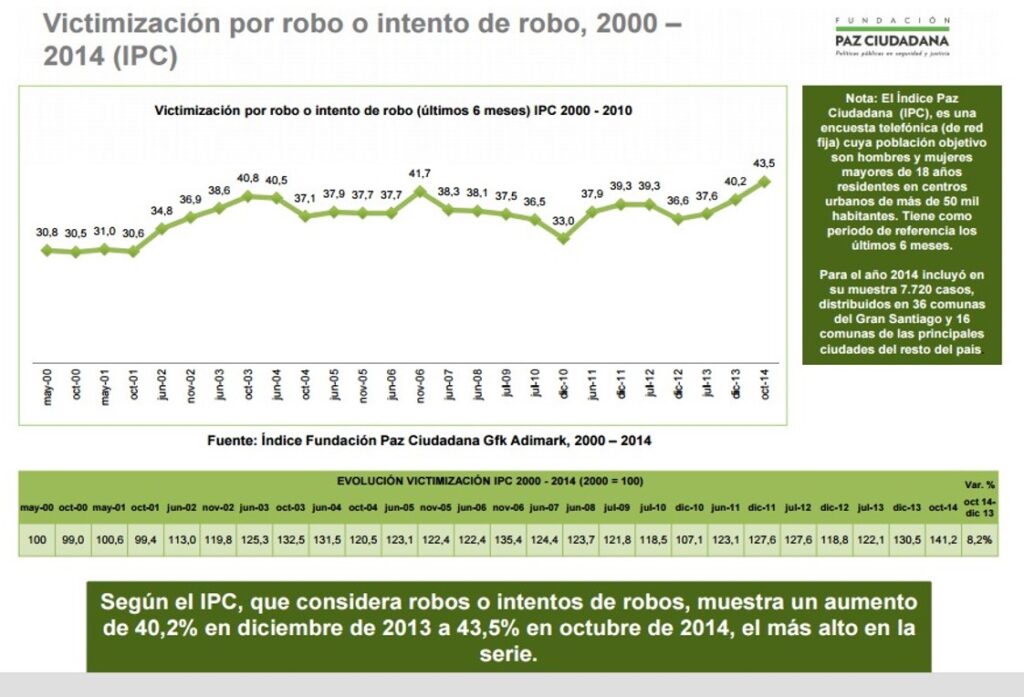

En el Cuadro N°2 constatamos que la variación de los delitos que comentamos, durante los últimos años, es mínima. O sea, año tras año, pese a las modificaciones legales que aumentan o disminuyen las penas, a las políticas públicas de gobiernos de distinta inspiración ideológica, a las reformas de la ley que regula el cumplimiento de las condenas, a los cambios de las autoridades del Ministerio Público, etc.; no se han producido cambios importantes en el número de delitos. Lo anterior encuentra una excepción, si consideramos ahora un período un poco más amplio (Cuadro N°3) en el caso de los robos violentos; uno podría decir es que este es el tema sensible en los tiempos que corren. De tal realidad no puede sino hacerse cargo todo organismo que forme parte de la organización del Estado vinculada al problema del delito, porque lo que reclaman permanentemente aquellos usuarios exigentes, es que uno debería tener la respuesta para tal fenómeno simplemente en razón de la participación que tiene en dicho sistema. Sin embargo, el incremento de estos robos en los últimos años, no podría calificarse de alarmante, en cuanto estamos hablando de niveles que están, no vamos a decir bajo control, pero sí que son los propios de una sociedad como la que tenemos.

Cuadro Nº3

O sea, esperar algo distinto y, más aún, esperarlo del Ministerio Público es una fantasía. Otra cosa es decir que tal vez “el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo”, estoy absolutamente abierto a ese tipo de críticas, pero afirmar que “porque el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo, es que tenemos más robos”, es falso primero porque no ha habido un alza generalizada de los robos; y en cuanto los robos violentos, tampoco la variación es significativa. Por otra parte, si bien ha existido un alza, esta podría obedecer a muchos otros factores; particularmente a las deficiencias del sistema educativo, a la enorme desigualdad económica y social, etc.

Por otra parte, ¿Cómo evoluciona la sensación de inseguridad? La falta de coherencia entre la percepción de la realidad y la realidad misma, es impactante. Las cifras que se manejamos sobre la ocurrencia de delitos no tienen mucho que ver con la sensación de seguridad de las personas respecto del fenómeno delictual.

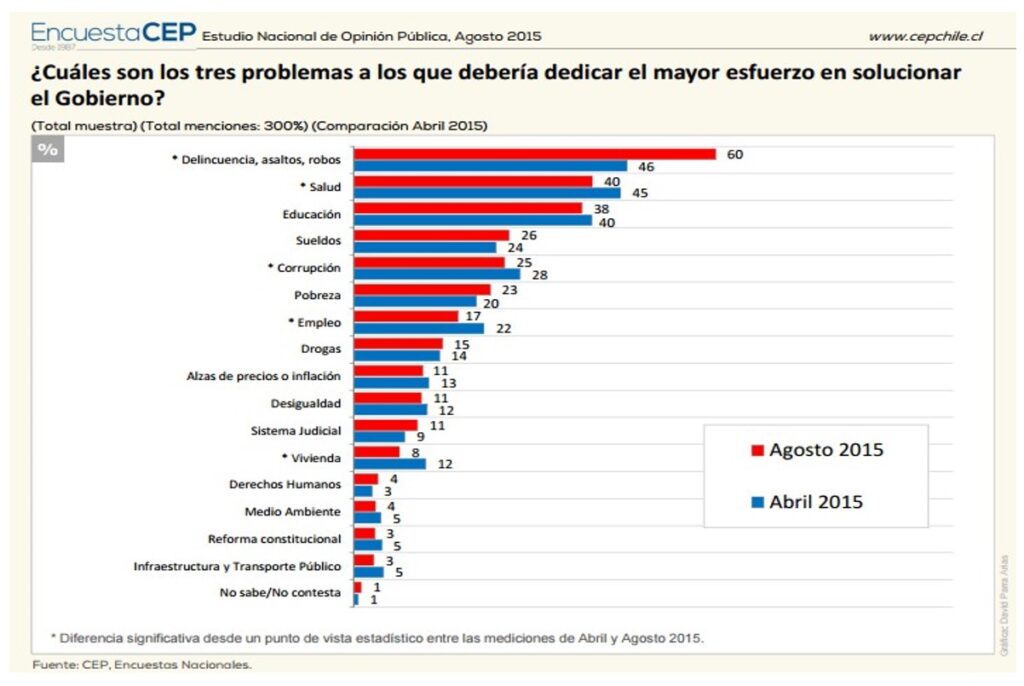

Cuadro A

Podemos ver en el Cuadro A, que correspondiente a la última información disponible el año 2015, que dentro de los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo el gobierno, la gran mayoría de los encuestados menciona la delincuencia. Los robos. Una primera cuestión interesante en este sentido es preguntarse ¿por qué el gobierno?; deberíamos entender que es del Estado de quien esperan soluciones los ciudadanos. De cualquier modo, nos encontramos con que el 60% de las personas señala que el principal de estos problemas es la delincuencia. O sea, si comparamos estas estadísticas con las de países que realmente tienen problemas serios de delincuencia, con México, Colombia, e incluso con Argentina que, insisto, tiene una realidad bastante más compleja que la de nosotros; las cifras nos dicen que en tales sociedades la delincuencia no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero de los problemas que más importan a sus ciudadanos.

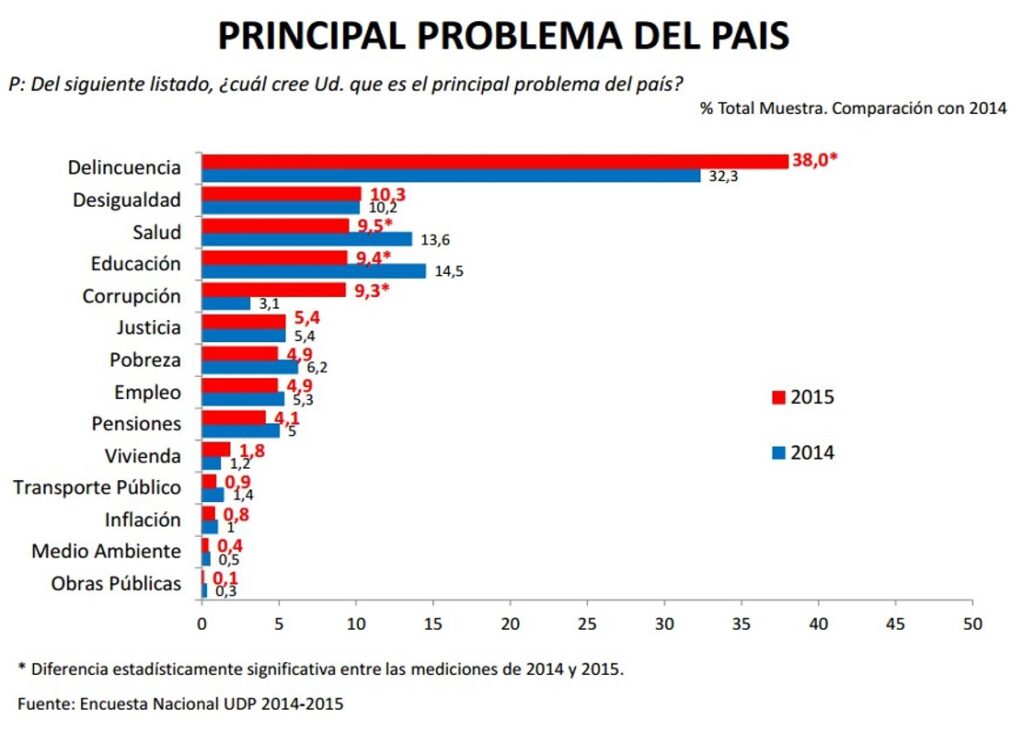

Cuadro B

Ahora, respecto a lo mismo, en el Cuadro B podemos encontrar los resultados de la encuesta de la Universidad Diego Portales, que nos muestra cuál es, para los encuestados, el principal problema del país: la delincuencia de nuevo, disparada y no solamente encumbrada en las cifras, sino que creciendo: del año 2014 al 2015 la proporción de quienes consideran que es la principal de todas nuestras preocupaciones, sube de un 32,3% al 38,0%. Esto, de una u otra manera, nos debe llevar a intentar algún tipo de explicación.

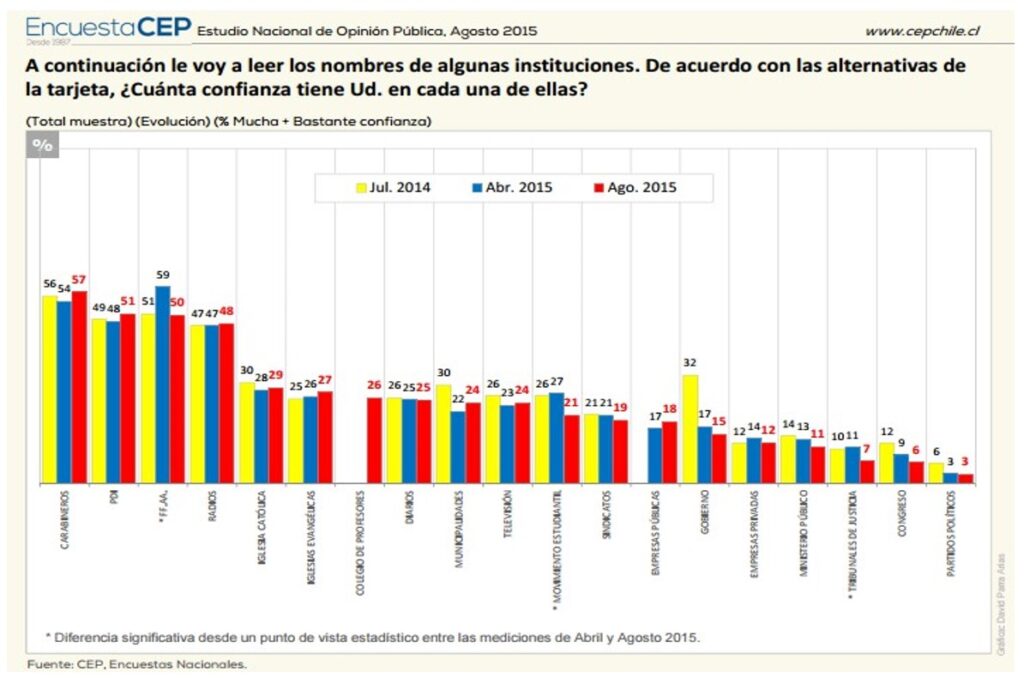

Cuadro C

Paralelamente, en el ámbito de las instituciones que operan en los sistemas a los cuales nos hemos referido, veamos (Cuadro C), qué sintetiza lo que opina la sociedad de aquellos que intervienen en el sistema que se hace cargo de la conducta desviada. La mejor evaluación la tienen las policías, y, en el otro extremo, quienes tienen una peor apreciación de su trabajo por parte de la ciudadanía son, precisamente, el Ministerio Público y los tribunales. En la encuesta, tras identificar a una serie de instituciones, se pregunta “¿en cuál usted tiene confianza?”. De los resultados podemos concluir, en la medida que no se confía en estas instituciones, que la afirmación subyacente es que estas no están realizando adecuadamente su labor.

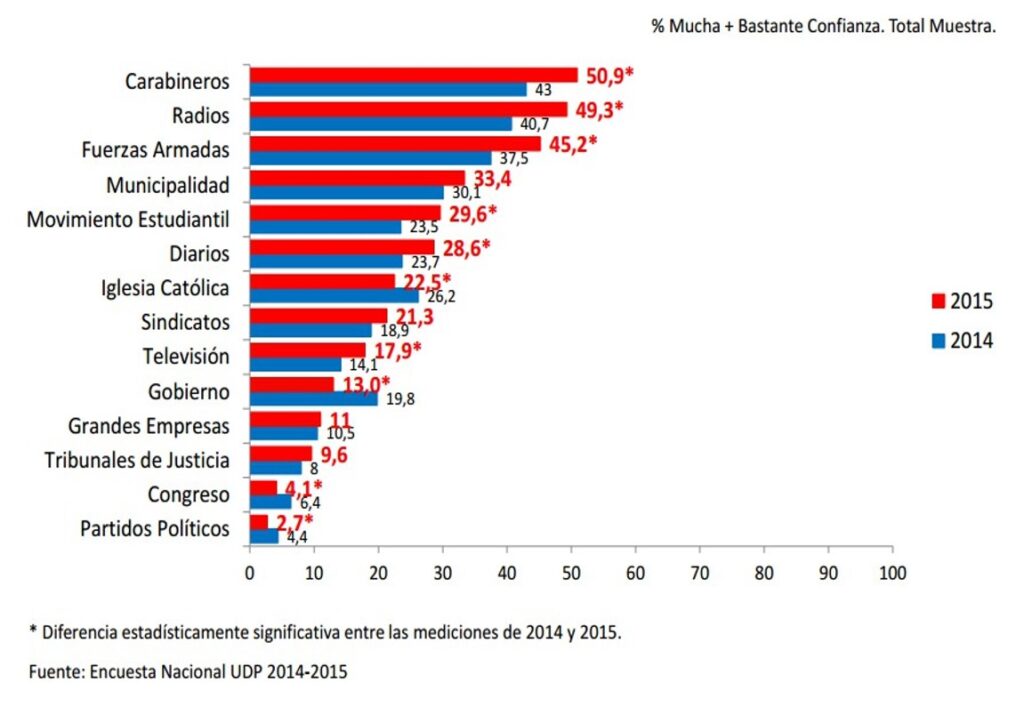

Cuadro D

Lo mismo vemos ahora en el Cuadro D, con la encuesta de la Universidad Diego Portales, ¿cuáles son las instituciones mejor evaluadas? De nuevo Carabineros. El Ministerio Público no es mencionado, pero de una u otra manera entiendo que al mencionarse a los tribunales, la opinión sobre ellos alcanza a la Fiscalía.

Se podrá cuestionar estas estadísticas por muchas razones, desde defectos metodológicos, hasta críticas ideológicas sobre la selección de los temas y formulación de los cuestionarios. Sin embargo son las que tenemos y creo que están revestidas de un mínimo de seriedad.

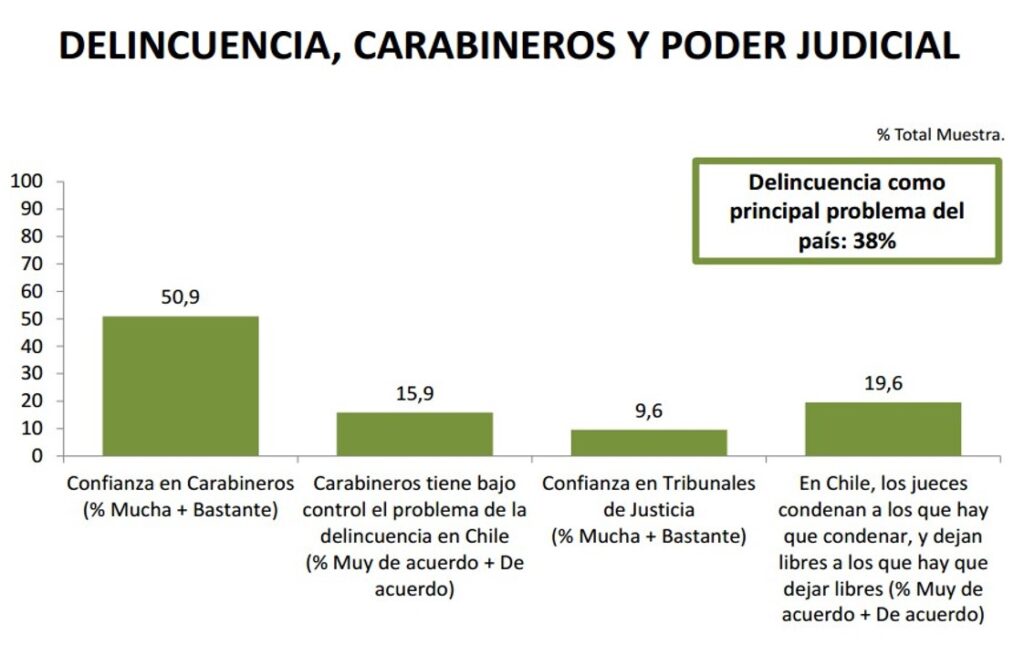

Cuadro E

Así, en el Cuadro E, vemos que la confianza en Carabineros es superior al 50%, esto es, la gente confía en los carabineros. Pero si preguntamos si Carabineros tiene bajo control el problema de la delincuencia en Chile, el 15% cree que lo tiene bajo control, o sea, estamos hablando de un 85% que cree que ni siquiera los carabineros, que son aquellos en quienes más confían, han hecho algo respecto del problema de la delincuencia que, insisto, según las cifras que antes vimos, no podemos decir que esté fuera de control.

Por otra parte, la confianza en los tribunales de justicia es de un 9%. O sea, el 91% de las personas no confía en el sistema de justicia. Entiendo que en esta encuesta no se hizo una mención específica al Ministerio Público, sin embargo, nuevamente por la lógica de las preguntas, podríamos asumir que los resultados en esta categoría alcanzan también al trabajo del Ministerio Público.

Finalmente, prestemos atención a una interrogante muy expresiva; basada en la afirmación sobre si en Chile los jueces condenan a los que hay que condenar y dejan libres a los que hay que dejar libres, ¿quiénes están de acuerdo con eso? Ni siquiera el 20%. El 80% de las personas cree que todos los esfuerzos del sistema no se reflejan en un resultado adecuado. La pregunta es sumamente abierta pero apunta al problema fundamental. ¿Se condena a quiénes deben ser condenados? Ocho de cada diez personas afirma que no.

Estas son cifras que hablan de una apreciación muy crítica sobre los elementos de un sistema que, por otra parte, se aplica a una realidad que no es coherente con esta apreciación. Pero las sensaciones crean realidades, las sensaciones no se pueden ignorar a la hora de realizar un trabajo como el nuestro.

Entonces, admitiendo este entorno, ¿cuáles son los desafíos que se deberían asumir de manera seria para efectos de hacerse cargo de este escenario crítico? Reitero que lo que afirmaré no es más que una apreciación personal y que no necesariamente compromete la opinión oficial del Ministerio Público.

4. Generalidades en torno a los desafíos y propuestas sobre la labor de los fiscales

En primer lugar, dentro de aquellos enfoques que insinuamos antes, me parece que sería indispensable instaurar un predominio más marcado del uso de criterios científicos para efectos de llevar a cabo la persecución penal. De esa manera, sería esencial que la fiscalía se presentara abierta al aporte y las conclusiones de la criminología, la sociología y otras disciplinas auxiliares y, no solo ni preponderantemente, a las presiones mediáticas.

Esto supone, y acá viene una cuestión muy central respecto de la cual se habla no poco, sino que extremadamente poco: tener claridad respecto de la finalidad de la pena y el sentido de las herramientas del sistema. Hoy día se habla genéricamente de retribución, de prevención general, de prevención especial, pero no hay ni siquiera intentos por tener una idea clara sobre qué tan cierto es que las penas, y especialmente el aumento de ellas, tenga alguna incidencia en la comisión de los ilícitos a los cuales se aplican.

Seamos muy concretos, no hace muchos años se fomentaron modificaciones de ley penal, incluso incurriendo en complicaciones de carácter técnico, relativas a la falta de hurto, se impusieron penas privativas de libertad en ciertos casos, pretendiendo con ello reducir los casos de hurto, sobre todo en supermercados y tiendas comerciales. ¿Resultó eso? No. Es cuestión de ver los extractos de filiación de antecedentes de aquellos sujetos condenados por hurtos; habitualmente muchas páginas de condenas sucesivas que nos impiden afirmar que esas transformaciones legales tuvieran algún efecto.

Entonces, parece ser que algo de nuestra declaración de intenciones no está funcionando, porque si a una persona la condenan diez veces por lo mismo, parece ser que esa pena, en los términos que se consagra y aplica, no logra disuadir a los sujetos penados de cometerlo. Se podrá afirmar que mientras el sujeto esté en la cárcel no podrá cometer tales delitos. Ni, en rigor, delito alguno. ¿Concluimos entonces que será razonable condenar a presido perpetuo a una persona que hurta en un supermercado?

Con lo que planteo de modo ejemplar quiero llevarlos a reflexionar, no tengo la respuesta a una pregunta como esa, pero sí estoy en condiciones de afirmar que nadie se ha dado el trabajo de buscar una respuesta más científica a problemas de expectativas como estos, elaborando un diagnóstico o una evaluación para una propuesta consistente y legítima.

Otro ejemplo. Recientemente una serie de accidentes de tránsito sobre expuestos mediáticamente, nos llevaron a un aumento bastante intenso de las penas de las figuras de conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad, asociadas a lesiones graves y muerte. Por lo menos el legislador en ese momento se dio cuenta de que se estaba llevando las penas aplicables a esos casos a una intensidad tal, que estaban superando las del homicidio simple. No puede darse el mismo tratamiento a quién atropella a alguien sin la intención de hacerlo, pero en estado de ebriedad, que a quién deliberadamente da muerte a otro. Por lo mismo se elevaron también las penas del homicidio simple. Pero lo que no se ha hecho, y no digamos que no es prioridad, más bien no hay ni el más mínimo atisbo de querer hacerlo (más allá del proyecto de Código Penal que una y otra vez, se dice sin convicción, que va a ser realidad en algún momento), es buscar un sistema integral y actualizado de penas justificadas seriamente en una visión científica de nuestra realidad actual. Tal desafío supondría prestar atención al panorama global de las conductas asociadas a las penas. No hay expectativa alguna de que esta actualización integral llegue pronto. ¿Por qué? porque la agenda legislativa se vería recargada, y el día a día del quehacer legislativo está a disposición de aquella exhibición dramática medial, que busca una ley con el nombre y apellido del emblema que la propugna. Si hoy en un jardín infantil apareciera un niño severamente lesionado, no les quepa la menor duda de que la próxima discusión parlamentaria sería sobre cuál es el tipo penal aplicable al profesional que se encargue de estos establecimientos, para generar prontamente una ley que lleve el nombre de dicho menor. En definitiva, estamos a merced de impulsos que se expresan en parches legislativos, parches, por cierto, de una especificidad tan dramática, que no podemos sino concluir, que hemos perdido el norte.

Por otra parte, creo que el Ministerio Público debería (pese a que está dentro de una camisa de fuerza, pues la generación de la legislación vigente no depende de él) jugar sus cartas en el escenario penal y procesal penal vigente. En materia de persecución penal debe, inspirado por su mandato constitucional, efectuar su labor basándose en un mínimo análisis de la función de la pena. Si el Ministerio Público está en condiciones de precisar dónde se debería, sobre la base de conocimiento serio y formal, poner más énfasis en la persecución penal y dónde los esfuerzos serían menos necesarios o efectivos; es de acuerdo a esa información que debería ordenar estratégicamente su trabajo.

Se han hecho intentos de saber cuál es la incidencia de los aumentos de pena, por ejemplo, en el caso de la receptación de vehículos motorizados, en el mercado del robo y la reducción de automóviles y sus partes; pero, en definitiva, los resultados no han sido consistentes en materia de persecución penal a nivel Nacional. La intención está, pero creo que es absolutamente patente que lo primero que se necesita, es poner el esfuerzo científico ahí en donde pudiéramos esperar un resultado cierto en el comportamiento de las personas.

Y, por otra parte, también es necesaria una gestión de excelencia que suponga abandonar la lógica del incentivo para los fiscales asociado al término de las causas. Para el fiscal es un fin en sí dar término a una causa. Otra cosa es que hay causas que deberían terminar conforme a ciertos estándares, pero los criterios de gestión no permiten poner atención a qué resultados podemos asociar a tales términos, cuáles son las consecuencias de los mismos. Así en ciertos casos, un término supone abandonar las posibilidades investigar aquello que debería ser imperativo investigar.

El gran desafío de la Fiscalía, esto es algo en lo que deberíamos estar todos de acuerdo, no es reconstruir la imagen del Ministerio Público. La Fiscalía no trabaja para sí misma. El éxito del Ministerio Público no consiste en que toda la gente esté muy contenta con lo que la institución y sus fiscales hacen. Nosotros no somos candidatos a nada, ninguno de nosotros debería estar pendiente, en primer lugar, de la opinión que se tiene del trabajo que estamos haciendo. En lo primero en que debiéramos centrarnos es en hacer bien el trabajo, mejores investigaciones y, en definitiva, realizar el ejercicio de la acción penal de una manera científica y con arreglo a criterios basados en la realidad y en expectativas asociadas a objetivos claros.

Sin embargo, una institución débil no está en condiciones de plantearse desafíos interesantes. Y, en ese sentido, creo que también para empezar ese trabajo serio en estos momentos en que vamos a tener Fiscal Nacional y varios fiscales regionales nuevos, es necesario tratar de reconstruir la imagen de la Fiscalía, pero no sobre una base populista, no inspirados en un discurso simplón. Algunas definiciones básicas aún hoy no parecen claras y tal tarea debe ser prioritaria.

Existe una visión, la que defiende el gremio, la Asociación Nacional de Fiscales, que pone el énfasis en privilegiar la carrera del fiscal para efectos de que este pueda desarrollar mejor su actividad de persecución penal y protección a las víctimas, que supone, primero, el establecimiento de una carrera, esto es, poner los incentivos, en términos tales, que la calidad del trabajo del fiscal se refleje en su propio desarrollo profesional en el mediano y largo plazo.

Pero esa es una visión, hay más. Otra de las visiones predominantes en materia comparada sobre el rol del fiscal en la sociedad, suponen que tales incentivos tenderían de alguna manera a pervertir el modelo, en la medida que el fiscal no debería ser un sujeto que tenga preferentemente a la vista el porvenir de su propia carrera.

Esto se ha discutido en un montón de ámbitos, desde hace mucho tiempo. Así, recuerdo que cuando un grupo enorme de profesionales ingresamos a la Fiscalía el año 2004, unos antes y otros después, la discusión que señalo era ya candente. Se decía entones que el ideal no era que un fiscal durara más de diez años en su cargo porque se producen ciertos fenómenos que ya son archi conocidos en los estudios laborales: frente a situaciones fuertes, de alto impacto, como son hechos de sangre, u otros tanto o más impresionantes, se habla, en inglés, de burnout, esto es, el profesional se agota, deja de darle la importancia debida a los casos, hechos muy chocantes no lo sensibilizan como antes; todo lo que demostraría que es mejor que los abogados que asuman el rol de fiscal tengan un perfil más de choque, de trinchera en el corto plazo, antes de que tengan una formación tendiente al constante perfeccionamiento y a una carrera. Cristián Riego lo dijo hace unos días en un seminario en la UDP: el ideal es que el fiscal sea como un comando, como un bombero, y así, decía Riego, no se concibe a un comando o a un bombero, reclamando porque se tiene que mojar o reclamando porque tiene que sufrir altas temperaturas al apagar el fuego: así interpreta entonces las demandas gremiales de los fiscales, especialmente aquella por una carrera funcionaria. Riego, y quienes piensan como él, afirman muy convencidos que el fiscal debe ocupar su cargo una decena de años y no más, luego retirarse permitiendo así que se produzca una rotación de abogados calificados y entusiastas dispuestos a hacer un trabajo de primera calidad, asumiendo el dramatismo del contexto, una realidad de altísima demanda emocional y académica. Se trata de una definición, y eso me interesa destacarlo, que aún no está asentada; esta discusión apasionante está hoy más abierta que nunca, pese a que la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que muy recientemente entró en vigencia, parece poner el énfasis en la posibilidad de que los fiscales desarrollen una carrera funcionaria; la polémica al respecto no se ha agotado.

Por otra parte, en cuanto a las relaciones del Ministerio Público con otras instituciones y con la comunidad en general ¿cuáles son los desafíos concretos?

5. Propuestas de mejoramiento de la labor de los fiscales

En esta parte quiero ser particularmente cuidadoso, muchas de estas propuestas las he recogido de material de difusión de organismos interesados en cuestiones públicas, de discusiones académicas, también de las recientes exposiciones transmitidas en directo a la comunidad (esto lo celebro con entusiasmo), de los postulantes a Fiscal Nacional y a fiscales regionales de fiscalías de enorme importancia. El conocer estas propuestas nos permite, a todos los ciudadanos, saber cuáles son las ideas que están en juego. Obviamente la mayoría de estos planteamientos no son ideas originales mías, ni tampoco las comparto todas; pero me parece que son las que vale la pena difundir y someter a escrutinio en este momento. Mencionemos las que, me parece, merecen mayor atención.

- Se ha dicho hasta el cansancio que el trabajo de la fiscalía no se coordina adecuadamente con el de las policías; que los carabineros y detectives no van a los juicios, que no declaran adecuadamente, que no hacen exactamente lo que el fiscal les instruye. Hasta que no contestan el teléfono. Me parece que algo de eso es cierto, no sé si efectivamente el panorama será así de complejo, mi experiencia personal no ha sido tan dramática, no he vivido una desconexión tan fuerte. Pero lo que sí es cierto es que falta coordinación con las policías y es un escenario de difícil mejoramiento, en la medida que no existe la posibilidad de generar los espacios para desarrollar el feed back que permita ir poniendo la experiencia de uno al servicio del trabajo de otro, en contextos de capacitación. Recordemos que las expectativas del sistema suponen que sea precisamente en este ámbito, carente de obstáculos de lógica de rol, dónde se maximicen las posibilidades de cooperación.

- Varios de los candidatos a encabezar fiscalías regionales emblemáticas, han planteado que es imperativo implementar un trabajo que busque hacerse cargo de los “mercados” delictuales. Y no hablamos sólo de tráfico de drogas, se afirma la necesidad de una persecución penal coordinada con las policías, sobre todo en materia de delitos contra la propiedad, que permitan ir más allá del robo, llegar al entorno en el cual los sujetos activos del delito de apropiación buscan reducir la especie robada. Es evidente que lo que persigue el antisocial no es la satisfacción directa de sus necesidades, sino negociar el objeto apropiado a cambio de dinero (o drogas u otras prestaciones similares). Se habla de mercados desde una perspectiva economicista, visión que evidencia la necesidad de coordinación con las policías para el análisis e intervención de tales mercados, pues los ciclos de circulación de los objetos apropiados son trayectos dinámicos que el Ministerio Público y sus fiscales no han logrado identificar con nitidez; se necesita coordinación con las policías para ir un poco más allá, visualizarlos, intervenirlos y desarmarlos.

Lo anterior requiere un trabajo colaborativo. Tal definición es muy simple de declarar, pero muy exigente en cuanto a su materialización, pues supone tremendos esfuerzos de análisis y capacitación. Uno de los postulados, que se está ahora discutiendo seriamente, es la necesidad de crear instancias de capacitación para las policías y para los fiscales, y particularmente en cuanto a los fiscales se habla de la creación de una academia de fiscales, que podría ser el resultado de la gestión del Fiscal Nacional que asumirá pronto su cargo.

Esta idea se viene barajando desde hace no mucho tiempo, pero no ha dejado de ser una deuda pendiente en materia de formación, no solamente de las policías desde los fiscales, sino también de los fiscales desde de las policías. No creo ser demasiado autocrítico si planteo que es poco lo que los fiscales saben sobre criminología y sobre investigación delictual, más allá de un acervo de conocimientos muy limitado, generado por su experiencia. No existen suficientes fiscales que sean especialistas, con formación académica del más alto nivel, en investigación criminal. Los que llegan a desarrollar un buen trabajo se apoyan en el conocimiento que han adquirido por sus propios medios, pero las instancias de aprendizaje formal en el rubro, son mínimas en Chile.

- El aprovechamiento de la ley de fortalecimiento, con los recursos que se comprometieron, es fundamental para efectos de poner las posibilidades que la ley teorizó, al servicio de una política integral y coherente. Es imprescindible que se desarrollen prácticas que hagan de administrar bien tales recursos un apostolado. Eso, sin duda, es indispensable.

- Otra cuestión importante, que supone nuevamente un juicio crítico de lo que ha pasado hasta día de hoy, es la falta de armonía dentro del mismo Ministerio Público. Se echa de menos la creación de equipos de trabajo y la generación de criterios universales de actuación, como punto de partida. El día de hoy, una fiscalía -y eso lo percibimos en quejas habituales de los usuarios- trabaja en los hechos con un criterio mientras que, en otras, las decisiones obedecen a otros estándares. Así se ha llegado a decir que, por ejemplo, el delito de manejo en estado de ebriedad no tiene un tratamiento igualitario en el territorio nacional, porque en algunos territorios los fiscales toman más al pie de la letra que en otros los instructivos del Fiscal Nacional. Tal es una de muchas expresiones de una flaqueza, que requiere sin duda una reacción institucional inteligente. No sólo rigidizar los parámetros, también justificar razonablemente las diferencias, constituyen respuestas acertadas.

- Uno de los proyectos más importantes que tuvo la administración saliente de la Fiscalía de Chile, es la creación de una fiscalía de alta complejidad a nivel nacional, destinada a hacerse cargo de la persecución penal de delitos insertos en realidades complicadas, con múltiples conexiones. Lo anterior para poder efectuar un adecuado análisis e investigación con una visión integral, que permita mejorar la persecución penal de delitos de alta complejidad. Aún no se materializa, pero parece un desafío interesante.

- Por otra parte, en cuanto a la relación del fiscal con el resto de los operadores. El lugar dentro del sistema del Ministerio Público es clave, insistimos en que la Fiscalía debe asumir en propiedad tal ubicación, lo que supone, como lo decía antes, que con ciertos operadores debe ponerse énfasis en la interacción sobre la base de las posibilidades de coordinación y, respecto de otros, actuar ponderadamente sobre la base de la lógica de rol. Así parecen imprescindibles las definiciones que permitan coordinar con los tribunales y con la Defensoría Penal Pública, todos aquellos procesos que garanticen una justicia más expedita, eficaz y respetuosa de las garantías fundamentales.

Hoy no es poco habitual que existan situaciones anómalas. Paisajes en que siendo las cuatro de la tarde, en el tribunal oral hay un control de detención y pasa una hora sin que llegue el fiscal o el defensor por déficits comunicacionales. No hay lógica de rol que justifique que no existan acuerdos en tal sentido, se echa de menos un mínimo de respeto por el otro interviniente, que permita afinar cuestiones elementales de nivel doméstico. No nos vamos a poner de acuerdo entre tribunales, Ministerio Público y Defensoría sobre cuándo una detención va a ser legal o no. Eso se discute y se resuelve, pero sí sobre a qué hora, dónde y con qué comodidades mínimas vamos a hacerlo. Lamentablemente, si uno hace una apreciación si bien superficial, de la realidad desde la implementación de la reforma en Santiago, que es lo que he visto hasta el día de hoy, no creo que sea osado afirmar que estábamos más coordinados al principio.

Por otra parte, se extraña también la instalación de formas de litigación de excelencia, orientadas a la aplicación evolutiva del derecho. Hoy en día nosotros, les comento mi experiencia en la Fiscalía, recibimos e intentamos generar jurisprudencia. Empero uno constata, día a día, que, en apariencia, se están discutiendo cuestiones que, podrán ser del más alto interés académico, pero no práctico. Cabe preguntarse muchas veces respecto de algunas cuestiones concretas ¿merece la pena seguir poniendo expectativas en tal disputa? ¿Cuántos recursos, materiales y sobre todo humanos, se están consumiendo en discusiones agotadas? Cuestiones sobre legalidad de detención, pureza de droga, mérito probatorio de prueba indiciaria, en entornos de falta de prueba directa; no son, en sí, más o menos importantes. Lo importante es como estratégicamente se sostienen esas discusiones en el tiempo. Como estándar parece razonable afirmar que, para generar una jurisprudencia que trascienda e influya, la litigación de los intervinientes debería centrarse en atacar aquellas cuestiones que parecen no manifiestamente zanjadas.

Por otra parte, en cuanto a nuestra relación con la comunidad, que es donde tenemos, estimo, nuestra principal deuda; considerando la apreciación de la comunidad respecto de nuestro trabajo, que antes revisamos, convendremos que lo primero es reconstruir una relación sana con las víctimas y el resto de los usuarios del sistema. Reconstruir una relación, y eso lo saben todos los que han tenido una ruptura incluso afectiva, es una cuestión no difícil; es extremadamente difícil, porque partir de nuevo, supone dejar de lado una serie de prejuicios que se crean sobre la base de la experiencia tortuosa; haya sido esta una realidad o una apariencia. Dicho de otra manera, si se entiende que el Ministerio Público es una institución que no trabaja correctamente, que deja libres a los delincuentes, que no persigue a los poderosos, etc., no basta con una campaña de difusión, para lo cual, por cierto, nuestros recursos son mínimos, para que tales prejuicios queden atrás. Reedificar en buenos términos la relación con la víctima y con los usuarios del sistema, supone un compromiso tan intenso que, si no se aborda seriamente desarrollando un esfuerzo titánico, no será posible. No creo ser pesimista al decir que, en general, cuando las tendencias marcan una dirección muy definida, intentar que esa dirección cambie en 180° requiere esfuerzos gigantescos. Sin embargo deben realizarse, no existe otra posibilidad, no podemos desconocer que existe una deuda pendiente con las víctimas y los usuarios del sistema. Se trata de una cuestión en torno a la cual coincidencia es transversal.

Y eso supone un contacto oportuno, directo y con información de calidad. Es una cuestión de sentido común, pero no basta con una carta en que se le diga a una persona que su causa se archivó, para efectos de que ella entienda lo que pasó, en primer lugar, y luego que tal decisión es sensata. Se requiere que seamos especialmente cuidadosos en materia de términos tempranos y, en general, en todos los protocolos de comunicación. Cómo y cuándo se dicen las cosas, no es ni será nunca una cuestión trivial.

Por otro lado, si bien es cierto que el monopolio del ejercicio de la acción corresponde al Ministerio Público, sí se puede hacer un trabajo colaborativo, además de con las policías, con civiles que cooperan en nuestra tarea; como por ejemplo, guardias de seguridad, agentes de seguridad ciudadana, instituciones que operan como querellantes, etc. Debemos reconocer que se trata de particulares, legítimamente orientados por sus propios intereses y no limitados por una lógica de rol. Sin embargo, desarrollan un comportamiento predecible y no parece exagerado que el sistema genere expectativas en tal sentido. Así, que la representación jurídica de las cadenas de retail se encargue de motivar al guardia de seguridad para vaya a declarar a un juicio por hurto, aliviando en esta parte la tarea de la Fiscalía, no resulta descabellado.

Finalmente, en términos globales, se debe aplicar una política comunicacional cuidadosa que se base en el momento actual tal como se ha asentado y no como nos gustaría que fuera. Nosotros no podemos salir a decirle a la comunidad que están todos equivocados y que Chile es un país tranquilo, que no deberían pensar que el principal problema país es la delincuencia. Pese a que quizás así sea, plantear esa realidad en términos poco cuidadosos sería un pésimo camino. De alguna manera se tiene que instalar la visión fundada en los datos, de alguna manera la comunidad tiene que darse cuenta de que Chile no es un país violento, debe constatar que, pese al aumento de los robos violentos, los niveles de delincuencia se mantienen estables. Pero el camino se hace más arduo si el Ministerio Público insiste en seguir el juego del populismo, en reaccionar destempladamente frente aquella noticia que impacta, aunque su relevancia penal sea dudosa; si se asume que esos casos importan por definición una solicitud de prisión preventiva, desatendiendo el sentido y utilidad de esa medida cautelar en el caso concreto, olvidando, en el fondo, que se trata de una medida cautelar y nunca de un logro determinante en sí. Estamos llamados a crear un nuevo paradigma, una nueva sintonía con la gente, que suponga no simplemente hacer lo que las masas mal informadas reclaman, sino también educar, respetando la inteligencia de las personas, en términos tales que consigan vislumbrar la lógica y funcionamiento de estos sistemas, para que así valoren lo que tenemos y se comprometan a ayudarnos a perseguir penalmente aquello que es debido, de manera razonable.

Muchas gracias a todos por su atención.